« Un mot n’est pas la chose mais un éclair à la lueur duquel on l’aperçoit. » Denis Diderot

Usage littéraire du dictionnaire des synonymes

L'usage des listes de synonymes est une pratique courante, l'on peut même dire générale dans l'écriture littéraire. Cette évidence recouvre toutefois des objectifs et des recherches très diverses ; finalement, sous l'évidence du geste consistant à saisir un dictionnaire des synonymes, semble demeurer quelque chose d'insaisissable…

Usage classique du dictionnaire de synonymes

L'idée que l'on peut se faire un peu superficiellement des synonymes, et que l'on retrouve dans une conception "journalistique" du style, les limite à un outil pour éviter les répétitions : ce seraient des mots différents voulant dire la même chose et l'on pourrait ainsi substituer l'un à l'autre pour ne pas user deux fois le même terme, ce qui sous-entend que l'on pourrait changer un mot sans modifier la phrase.La définition du mot "synonyme" extraite du Grand Larousse (1978) de la langue française est plus nuancée :

Se dit de deux ou plusieurs termes appartenant à la même catégorie (substantifs, adjectifs, verbes ou adverbes) et qui ont entre eux une analogie générale de sens, avec souvent des nuances différentes d’acception, particulières à chacun d'eux.

Si l'on se place dans une perspective littéraire, il est évident que les mots ne sont pas interchangeables, évidence que l'on rencontre à chaque lecture un peu attentive d'une liste de synonymes. Les synonymes ont un sens voisin : «approximativement le même sens», mais chacun a ses particularités.

Notre sujet sera donc de chercher en quoi consiste ce "voisinage" et ces "particularités" et quel profit peut tirer l'écriture de l'exploration des listes de synonymes.

Je me servirai dans les exemples notamment des synonymes du mot "débauché" avec lesquels j'ai écrit un texte qui en articule les nuances :

arsouille, bambocheur, biberon, cavaleur, cochon, corrompu, coureur, crapuleux, cynique, dépravé, dérangé, déréglé, désordonné, dévergondé, dévoyé, dissipateur, dissipé, dissolu, don Juan, drille, fêtard, fripouille, godailleur, grivois, immoral, impudique, incontinent, indécent, ivrogne, jouisseur, lascif, libertin, libidineux, licencieux, loupeur, lovelace, luxurieux, mauvais sujet, noceur, orgiaque, paillard, perdu, pervers, polisson, porc, putassier, relâché, ribaud, ribleur, riboteur, roué, ruffian, satyre, sauteur, sensuel, sybarite, truand, vaurien, verrat, vicieux, viveur.

Premier usage des synonymes dans l’écriture littéraire

Chercher le mot juste

Les écrivains sont peut-être plus souvent à la recherche d’un mot que d’une phrase, c’est dommage, car la phrase et le mot sont les deux lieux de l’aventure littéraire, mais c'est ainsi, les écrivains sont en quête du fameux "mot juste" : ils cherchent un synonyme pour mieux coller à leur idée, ce mot dont on sent intuitivement l’existence, le mot le plus adéquat à ce que l’on veut dire, le plus précis, une formule s'impose ici, l'on cherche "le mot qui nous manque".

Enrichissement du sens

Mais ce mot manquant était-il vraiment préexistant à la liste qui ne serait alors qu'un aide-mémoire ?

La multiplicité des synonymes qui se côtoient dans la liste permet de repérer des nuances supplémentaires et bien souvent d'affiner l'idée originelle. Par cette "offre" de mots qui s'étalent sous nos yeux, par leurs ressemblances, mais surtout par leurs différences, leurs écarts, leurs perspectives différentes, le dictionnaire des synonymes élargit notre vocabulaire et le nuance. L'art de la nuance n'est-il pas l’un des gages d'une écriture littéraire de qualité ?

La liste de synonymes, cette petite totalité, diverse, mais réunie autour d’un élément simple apparait comme est une belle métaphore du travail d’écriture, notamment celle d’un paragraphe. Ainsi, avec comme mot de départ "débauché", la liste déploie tout un éventail de possibilités de débauches, qui se distinguent par leurs différences de sens, mais pas seulement.

Chaque mot recèle un ou plusieurs sens premiers au sein desquels les synonymes correspondent à :

- des changements de niveaux de sens : entre l'ivrogne et le libertin

- des changements de réalité : entre le drille et le vicieux

- une diversité de champs d’application : entre le fêtard et le truand

- des sens "figurés" (le cochon), des sens neutres (le sensuel), positifs (le drille), négatifs (le vicieux) : des synonymes qui jugent, évaluent qualifient, d'autres qui ne sont que factuels.

- des registres ou niveaux de langue (familier/soutenu) : la "fripouille" versus le "Don Juan" ou encore le "putassier" versus le "sybarite".

- des variations d’intensité : le polisson versus le satyre.

- des mots plus abstraits, plus généraux comme "immoral" qui diverge du très concret "incontinent".

- des mots riches en sensations visuelles : le lascif qui évoque une posture est plus évocateur que le dérangé.

- différents potentiels expressifs : neutralité de "perdu" versus expressivité agressive du "putassier".

- des mots vagues (mauvais sujet) ou plus précis (orgiaque).

L'écrivain choisit un mot pour ce que l'on appele son "halo sémantique" : un sens précis, mais aussi un imaginaire associé, car chacun est porteur de connotations différentes : émotionnelles, sociales, historiques...

La diversité de la liste fait apparaître l’idée de contexte associé, le mot n’est jamais seul. La liste des synonymes rend compte d’un effort pour cerner le sens, les nuances et les contextes.

Dans une partie importante de la liste des synonymes du mot "débauché" surgit tout un imaginaire très XIXe (paillard, bambocheur...) qui évoque les tavernes et les lieux mal famés des vieilles villes industrielles, tandis que d'autres tel libertin ou Lovelace évoquent une débauche plus aristocratique, d'autres encore comme ivrogne sont moins marqués historiquement.

Ainsi, si le mot "maison" est simple et neutre, son synonyme, le "logis", a quelque chose de campagnard et de suranné, tandis que le "foyer" évoque la chaleur familiale et le "manoir" marque une réussite sociale.

La diversité de la liste fait apparaître l’idée de contexte associé, le mot n’est jamais seul.

Le choix entre "regarder", "contempler" ou"dévisager" dépend du rapport entre celui qui regarde et celui qui est vu.

Le noceur implique tout un contexte de fêtes, le Don Juan des procédés de séduction et des relations homme-femme particulières.

Ainsi Proust choisit parfois "mélancolie" parfois "tristesse" ou encore "spleen" : "mélancolie" dans un contexte de douceur rêveuse, "spleen" s'associe plus nettement à une angoisse de type baudelairien, "tristesse" accompagne une émotion plus visible.

Il faut tenir compte de ce contexte, notamment quand la polysémie se mêle aux synonymes : "ennui" n'a pas le même sens dans un contexte existentiel ou dans une histoire factuelle.

Différences de sens, de contexte, mais aussi réception différente : on sent intuitivement que chaque synonyme produira un « effet » différent sur le lecteur offrant la possibilité avec un mot de moduler le ton ou l'atmosphère du texte : le cynique évoque une stratégie intellectuelle, une psychologie, ce qui n'est évidemment pas le cas du porc !

Le langage crée de multiples différenciations, elles-mêmes affinées par les usages passés. L’ensemble des synonymes est comme une palette dans laquelle chaque mot apporte sa nuance : du polisson au satyre se déploie tout un échantillonnage variés et fleuris de débauches.

Ainsi, parmi les synonymes d'"éblouissement" - qui évoque une lumière et garde la possibilité d’une dimension de découverte - l'on rencontre "étonnement", de moindre intensité, plus banal, moins concret.

"Aveuglement" marque une perte, ajoutant une nuance négative et suscitant une image de fermeture.

Il existe aussi une différence de sonorités qui semblent renforcer la sensation d'ouverture de l'éblouissement, un mot qui semble se déployer, à contrario de la fermeture de l'aveuglement. "Emerveillement" dépasse l’idée de lumière et de vision, il évoque une pénétration de l'esprit lui-même.

Dans la même liste, le mot vertige va encore plus loin dans les enjeux sous-jacents et interroge : mon éblouissement était-il un vertige ?

Fascination crée un enjeu supplémentaire, une fixité qui se teinte de dépendance.

Cet exemple nous amène à une autre dimension de la liste des synonymes, celle de la forme même du mot, de son apparence, de ses sonorités, de cette zone de rapport aux mots dans lequel "éblouissement" se distingue par sa matérialité sonore, la dimension poétique de l'écriture.

Dimension poétique du choix parmi les synonymes

Mot court, mot long ? Douceur ou percussion des consonnes, ouverture ou fermeture des voyelles ? Recherche d'euphonie (harmonie des sons ou d'allitérations (répétition de consonnes) ? Mots rares, sonorités particulières ? Les synonymes offrent la possibilité de moduler la musique et le rythme du texte.

On peut choisir le "libidineux" pour sa plastique écœurante ou le "verrat" pour ses consonnes et sa brièveté. Le Lovelace, mot rare aux consonances délicates joue une tout autre musique que le "ruffian".

Ainsi s'il faut choisir entre "reflet" et "chatoiement", tout un monde de sensations et de sonorités sépare ces deux synonymes.

Les synonymes permettent de créer une texture sonore particulière qu'elle soit recherche d'unité, d'harmonie ou au contraire de percussion et de rupture.

Si le choix d'un synonyme contribue à enrichissement stylistique et à la précision conceptuelle, il existe ce que l'on appelle une densité spécifiquement poétique de cerains mots qui seront choisis parmi les synonymes, car ils condensent plusieurs idées en seul mot :

Chercher un synonyme de Lune peut conduire à choisir entre l'astre et la clarté nocturne :

"Astre", certes peut-être un peu suranné, évoque à la fois la lumière céleste et le mystère cosmique.

"Clarté" condense la douceur et la pureté d’un éclat nocturne.

"Clarté" condense la douceur et la pureté d’un éclat nocturne.

Chez Baudelaire : "ennui", "spleen" et "langueur" condensent chacun un état d'âme distinct.

Ces synonymes, en un seul mot, ouvrent des mondes d’images et de sensations typiques de certains registres poétiques. On retrouve ici le principe poétique mallarméen du "mot juste", celui qui permet d'atteindre le maximum d'économie expressive.

Pour un usage créatif de la liste de synonymes

Une liste de synonymes est, finalement, bien plus qu'une palette de mots ; l'on s'y promène dans une arborescence d'idées, de sons et de pistes lexicales qui stimulent l’imaginaire.

La liste n’est plus ce sac dont on tire le mot qu'on cherchait, ou découvre un mot qui apporte une nuance supplémentaire, elle devient un support de création. Elle met en évidence les ambiguïtés et la complexité que comporte le mot -et donc l’idée d’origine- possibilités passées jusque-là inaperçues, d'autres thèmes liés à celui d’origine, passage du sens propre au figuré, du concret à l’abstrait et vice versa par exemple…

Au fur et à mesure de la lecture de la liste, on cherche, on s’interroge sur ce que l’on cherche, quelque chose de purement intuitif se joue dans cette aventure de mots. Des envies se précisent, des possibilités inattendues sont déclenchées par les comparaisons entre les synonymes, entre les nuances qui s'y révèlent, leurs sens non attendus.

Les synonymes font surgir des images, des contextes, des associations, des sensations, des idées… Se met à jour une autre source d'inspiration : ne plus partir uniquement des idées, des images, des émotions, mais partir des mots.

Ainsi en cherchant les synonymes de "curiosité", l'on croise "appétit", "désir", mais aussi "étrangeté" : et l'objet ou le personnage curieux se teinte soudain de mystère...

La confrontation dans la même liste de "regret", rapport nostalgique au passé et de "remords" qui porte le poids d'une responsabilité morale peut changer la perspective d'écriture d'un récit.

La liste des synonymes ouvre la recherche, dépasse son point de départ, offre une nouvelle idée, une nouvelle possibilité, un véritable changement de thématique auquel on n’avait pas pensé.

Synonymie et stratégie d'écrivain

Toute une stratégie d'auteur se met en place de façon plus ou moins consciente ou spontanée. Au-delà du nécessaire choix entre les différents synonymes pour éviter les doublons et les clichés, une individualité stylistique, un lexique personnel se dessinent : mots appréciés, absences de mots qui déplaisent, choix d'un nveau d'intensité et d'expressivité, choix d'un niveau de langue, de l'importance accordée ou pas à la dimension sonore et rythmique...

L'écrivain peut décider de puiser dans les termes rares ou archaïques pour surprendre, dépayser le lecteur ou rattacher son texte au passé ainsi

Flaubert dans Madame Bovary préfère utiliser "splendeur" plutôt que "beauté" pour sa connotation aristocratique et ironique. Inversement, l'on peut privilégier les termes neutres.

Flaubert dans Madame Bovary préfère utiliser "splendeur" plutôt que "beauté" pour sa connotation aristocratique et ironique. Inversement, l'on peut privilégier les termes neutres.

Profusion verbale, économie de moyens, plaisir ou transparence des mots... chaque écrivain se sert des synonymes pour marquer son style et, réciproquement, son style s'individualise, se développe au travers de ce travail de choix de mots.

Les enjeux d'écriture dépassent parfois le choix d'un mot isolé : le dictionnaire fournit des suites synonymiques comme feu → flamme → brasier → incendie qui peuvent être utilisés pour moduler l'intensité dans tout un développement provoquant un effet de crescendo ou de diminuendo.

Par exemple, Rimbaud dans les Illuminations alterne "flamboyant", "ardent", "incandescent" pour un effet de lumière progressive.

Ou encore Mérimée dans "La double méprise" :

"La nuit donne à tout une teinte lugubre, et les images qui le jour seraient indifférentes ou même riantes, nous inquiètent et nous tourmentent la nuit. Une espèce de fantasmagorie intérieure nous trouble et nous effraie.

Cf. mon texte avec les synonymes de "débauché" qui est construit sur cette progression à l'échelle de toute l'évolution d'un personnage.

Ce texte répondant à la gageure d'utiliser tous les synonymes de la liste, il use et abuse des synonymes dans un style un peu XIXè de par les mots eux-mêmes, il produit un effet "thésaurus" qui peut sembler artificiel ( tendance critiquée par Flaubert) mais qui, dans ce cas particulie,r découle de la contrainte quasi oulipienne qui sous-tend son écriture. C'est un texte que j'ai écrit comme exemple pour un atelier !

Une autre stratégie d'auteur consiste à travers les synonymes à jouer sur les registres et l'intertextualité.

Un synonyme peut citer implicitement un autre texte ou un registre (poétique, technique, argotique...) et créer des "échos intertextuels" ou des "effets de décalage".

Un synonyme peut citer implicitement un autre texte ou un registre (poétique, technique, argotique...) et créer des "échos intertextuels" ou des "effets de décalage".

Par exemple, chez Queneau dans Zazie dans le métro, "gnangnan" (synonyme familier de "mielleux") parodie le langage sentimental tandis que Umberto Eco décrit, dans le Nom de la Rose, un moine enquêteur comme un "observateur sagace" ou un "interprète des signes" pour faire référence, de façon implicite, au Sherlock Holmes de Conan Doyle .

Exemple d'exploration de la synonymie avec le verbe « Tenter ».

Étymologie : Il existe un lien évident entre l'histoire du mot et sa synonymie.

Les synonymes nous racontent une histoire, celle du mot et de ses évolutions : on peut rêver à ce mot-personnage qui change peu à peu, dévie, se précise et s’amuser à faire vibrer ces sens perdus pour mieux comprendre les enjeux des sens contemporains.

XIIs. tempter Deu « demander à Dieu des effets de sa toute-puissance, sans nécessité »

1125 « solliciter (quelqu’un) à une chose défendue »

1355 « mettre à l’épreuve quelqu’un »;« faire l’essai de quelque chose »

1275 « inspirer le désir de faire quelque chose »

1316-28 « exciter le désir »

Mil. xves. « chercher à séduire »

1559 tenter la fortune

1550 « essayer de mener à bien quelque chose » (Ronsard, Odes) ;

1623 estre tenté de + inf. « avoir tendance de ».

1704 terme d’escrime. Du lat. temptare « toucher, tâter ; faire l’essai ou l’épreuve de ; essayer »

Voici les 48 synonymes et les contraires de ce verbe ainsi que des définitions (incomplètes):

- Affriander: (Littéraire) allécher, attirer

- Affrioler: Attirer, allécher ; exciter le désir de (qqn).

- Aguicher: Exciter, attirer par des manières provocantes.

- Allumer: idem

- Allécher: Attirer par la promesse d'un plaisir.

- Ambitionner: Rechercher avec ardeur une chose jugée supérieure.

- Amorcer: Garnir d'un appât; attirer.

- Appâter: Garnir d'un appât-Attirer (un animal) avec un appât.

- Attacher: Faire tenir (à une chose) au moyen d'une attache, d'un lien.

- Attirer: Tirer, faire venir à soi.

- S’aventurer: S’exposer avec un certain risque. S’engager dans une aventure, dans une tentative difficile et périlleuse.

- Captiver: Attirer et fixer (l'attention) ; retenir en séduisant.

- Charmer: 1. Exercer une action magique sur . 2. Attirer, plaire par son charme.

- Chercher: Aller au-devant de quelqu'un ou de quelque chose; rechercher avec intensité, vouloir.

- Coiffer : ART MILIT. [En parlant de stratégie] Coiffer un objectif; coiffer l'ennemi. L'atteindre par ses tirs; prendre d'assaut ses positions.

- Courir: Rechercher vivement, poursuivre assidûment

- Couvrir: Couvrir qqn de bienfaits, de bontés, de compliments; couvrir qqn d'éloges, d'injures

- Dire: déclarer quelque chose à quelqu’un ses sentiments.

- Faire de l’oeil ou donner dans l’oeil: (Familier) Faire une impression vive sur quelqu’un par des agréments extérieurs.

- Ensorceler: Soumettre à une forte emprise qui le captive, comme par un sortilège. Exercer sur quelqu'un une forte emprise, un grand pouvoir de séduction.

- Entraîner : Emporter avec soi. Emporter, pousser quelqu'un vers quelqu'un ou vers quelque chose sous l'effet d'une influence irrésistible.

- Entreprendre: Tenter de séduire ; Harceler, attaquer

- Envoûter : Exercer à distance une influence maléfique sur une personne par l'intermédiaire le plus souvent d'une figurine à son effigie ou d'une autre représentation symbolique. Exercer un ascendant proche de la fascination sur la volonté, l'esprit, les sentiments.

- Essayer: Mettre à l'épreuve les qualités ou la convenance de quelque chose avant de l'adopter définitivement pour l'usage habituel; faire les premiers pas, gestes, etc., en vue de réaliser, dans la mesure du possible, un projet qui a quelque chance de réussir.

- Exciter: Susciter, provoquer (une réaction d'ordre physique ou moral); mettre en branle (un processus physique ou psychique). Exciter qqn à qqc.: Le pousser fortement (à une action, à un comportement). Éveiller le désir sexuel.

- Expérimenter: Éprouver, apprendre, découvrir par une expérience personnelle. Ressentir brutalement une sensation, un sentiment qui pourrait à l'avenir servir de leçon.

- Fasciner: Exercer un attrait irrésistible, soumettre à sa domination par la puissance du regard. Éblouir, charmer vivement, plaire.

- Gagner: Obtenir (les dispositions favorables d'une personne ou d'un groupe de personnes)

- Goûter: Éprouver un sentiment, une sensation agréable. Éprouver un plaisir, le savourer le déguster.

- Hasarder: Entreprendre (quelque chose) malgré l'incertitude du résultat. Entreprendre une action dont l'issue incertaine implique un risque.

- Hypnotiser: Provoquer l'hypnose chez un être vivant

- Intéresser: Faire que quelqu'un soit concerné par quelque chose, qu'il y ait intérêt; l'impliquer dans quelque chose, le mêler à quelque chose (généralement pour qu'il agisse, intervienne)

- Inviter: Engager, inciter quelqu'un (à), porter à, pousser à.

- Magnétiser: Soumettre un être vivant à l'action d'un fluide magnétique. Paralyser une proie comme par magnétisme. Exercer un grand ascendant sur quelqu’un

- Miser: Escompter la réalisation, la réussite de quelque chose ou de quelqu'un.

- Oser: Entreprendre (de faire, de dire quelque chose) avec audace

- Plaire: Être agréable à quelqu'un, être une source d'agrément, de satisfaction pour quelqu’un.

- Pousser :Exercer une pression physique pour provoquer un déplacement. User de sa force pour obliger quelqu'un à se déplacer ou à céder la place.

- Risquer: Exposer ou être exposé à un risque.

- S’aviser de: Concevoir, imaginer. Se mettre dans l'esprit une idée inattendue ou étrange et la mettre à exécution.

- S’efforcer de: Mettre en œuvre toutes les capacités, tous les moyens dont on dispose pour atteindre un but précis, pour vaincre une résistance ou surmonter une difficulté. Prendre sur soi, se contraindre. Tâcher d'atteindre un but précis.

- S’ingénier : Faire preuve d'ingéniosité; se donner du mal pour parvenir au but recherché

- S’évertuer: Faire des efforts, se donner beaucoup de peine.

- Solliciter: Chercher à obtenir (une faveur, une grâce ou un droit) d'une manière instante, par des démarches auprès d'une autorité compétente ou d'une personne influente. S'adresser à quelqu'un en faisant appel à lui d'une manière instante, afin d'obtenir une aide, une faveur ou un avantage. Prier de, inciter à consentir à faire quelque chose.

- Séduire: Convaincre en mettant en œuvre tous les moyens de plaire. Détourner du droit chemin, du bien. Attirer de façon irrésistible.

- Tâcher de : Faire des efforts, faire son possible pour.

- Taper dans l’oeil: Au XVIIe siècle, on disait d'une femme qui plaisait à un homme qu'elle lui "donnait dans la vue". Le passage du verbe "donner" à "taper" se serait effectué au milieu du XIXe siècle, donnant ainsi plus de force à l'expression. "Taper dans l'œil de quelqu'un", c'est l'éblouir, beaucoup lui plaire.

- Eprouver : 1 Soumettre une (ou la) qualité d'une personne ou d'une chose à une expérience susceptible d'établir la valeur positive de cette qualité. 2 Faire sur soi-même l'expérience, généralement forte ou profonde, d'une chose.

La liste de ses synonymes cartographie des voies principales, susceptibles de nombreuses nuances, mais aussi des voies annexes : à l'intérieur de chaque sens éloigné, il existe des différences de sens, mais aussi de niveau de langue, d’intensité, de plaisir des mots, de sonorités…

Au-delà du plaisir de la découverte, ces « bouquets de synonymes » nous racontent les « efforts » de la langue pour explorer la réalité aussi bien que les idées, pour cela la langue repère des analogies, des oppositions, des images, des parallèles, des extensions... À partir d’un seul mot, des dizaines de liens possibles sont tracés pour tenter de saisir quelque chose du réel dans sa complexité et sa diversité.

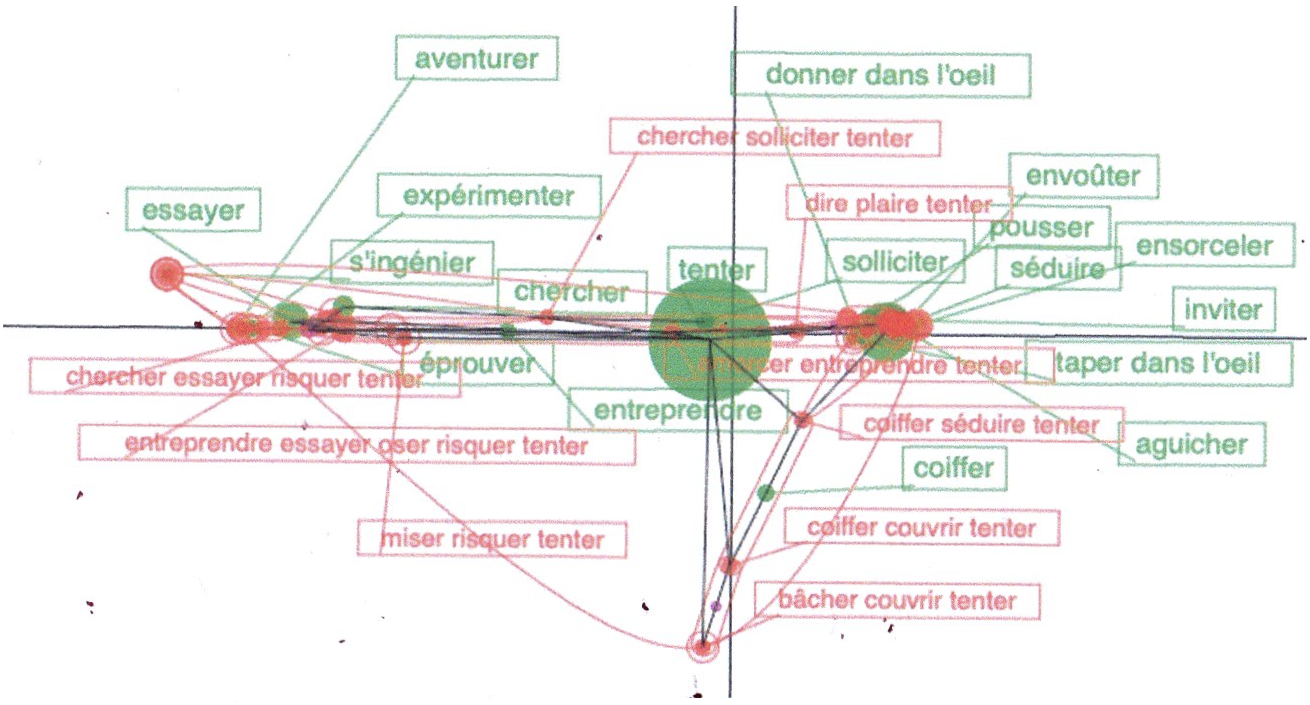

Comme l’écriture, la liste rend compte de la tentative humaine de se repérer avec les mots. Les mots ne sont pas des entités isolées en relation avec un objet unique, ils sont mobiles, comme le montre bien le schéma, ils créent des réseaux, ils dessinent une image du monde et de notre imaginaire d’autant plus utile qu’ils sont plus fluides.

Le texte partage avec la liste de synonymes un fonctionnement de « tête chercheuse ». En effet, qu’est-ce qu’écrire un texte sinon partir d’une vague intuition, d’une idée, d’une image, d’un mot, d’une sensation pour en suivre l’aventure, les méandres ? À partir d’un point de départ confus, le texte, comme la liste de synonymes, propose une cartographie. Il cerne, contourne, projette ailleurs, dans plusieurs directions, s’éloigne, creuse, surprend.

Conclusion

Le dictionnaire des synonymes n'est pas pour l'écrivain un simple répertoire de substituts, il permet de sculpter la phrase, d'afffirmer un style et une intention avec une précision quasi musicale, en jouant sur les infinies variations du sens.

La liste des synonymes est une belle métaphore du travail de l’écriture d’un paragraphe par exemple : une petite totalité, diverse, mais réunie par un élément simple.

La fréquentation des listes de synonymes fait prendre conscience des multiples possibilités lexicales et permet de s'approprier de nombreuses qualités de vocabulaire.

Les synonymes, par leur proximité et par leurs écarts, expriment quelque chose du réel, des émotions ou des sensations.

Souvenons-nous, pour terminer, que chaque langue découpe le réel de façon différente : les Inuits disposent de près de quarante mots pour décrire la neige là où nous n’avons que "la neige" et "la poudreuse".

Il est intéressant de croiser plusieurs dictionnaires des synonymes : par exemple le Larousse pour une vision moderne, le Littré pour une vision plus historique de la langue et de profiter de la facilité d'accès des dictionnaires en ligne.