Raconter peut se faire chronologiquement, en respectant l’ordre des évènements racontés ou en jouant avec cet ordre, en inversant par des flashbacks (analepses) ou inversement, prolepses (anticipations).

L’on peut placer chaque histoire, chaque moment, dans des chapitres différents, qu’il est possible de relier en donnant l’impression d’un lien temporel comme dans le Maître et Marguerite de Mikhail Boulgakov.

Mais l’on peut vouloir faire se rencontrer, se tisser deux temps différents à l’intérieur non plus d’un même livre, mais d’un même texte. L’écriture qui ne peut se faire que de façon linéaire, c'est-à-dire un mot à la suite de l’autre, doit trouver des astuces pour y parvenir.

Un petit détour par le cinéma et son vocabulaire peut se révéler intéressant pour comprendre les procédés qui sont en jeu dans cette imbrication des temps.

Une conception cinématographique de la narration ?

Certes, la littérature n’a pas attendu la naissance du cinéma pour jouer avec la temporalité, cependant, le développement du cinéma, de ses techniques et de son vocabulaire a mis des mots sur ces questions et il a inventé des solutions nouvelles. La gestion de l’espace et du temps de la narration a été au cœur de l’avènement du cinéma en tant qu’art. On peut dire que le « cinématogaphe » est devenu le cinéma quand la caméra n’a plus été utilisée comme un chef d’orchestre placé d’un point de vue unique, mais comme un élément en mouvement et surtout par le développement de l’art du montage.

Soudain, le cinéma n’était plus seulement un moyen de reproduction du réel, mais un moyen d’expression.

Grâce au montage, le cinéma a dépassé le naturalisme, la copie de la réalité pour devenir création. Le montage, c’est l’incursion du point de vue non plus seulement de la caméra, mais du cinéaste qui, grâce à ses manipulations, va entrainer le lecteur dans une forme particulière d’affectivité ou d’esthétique. Il s’agit non plus seulement de filmer, de faire des images, mais, au moyen du changement de l’ordre des images et des péripéties, de composer, de mettre en scène l’émotion.

Le montage fait du cinéma un autre art que la représentation théâtrale. Il semblerait que ce soit le montage, plus encore que les mouvements de la caméra, qui a libéré le cinéma et ses potentialités artistiques.

Les montages alternés de plusieurs scènes, les montages en parallèles de plusieurs histoires se multiplient dès les années 1901 et 1905. On assiste même dans les années 1920 - 1930 à l’émergence d’une théorie du montage-roi comme une sorte de « ciné langue » : le mixage.

Application à l’écriture

L’on peut, pour trouver des solutions à l’écriture de deux moments ou deux histoires imbriquées, s’imaginer être un monteur qui découpe puis combine, en gardant à l’esprit les notions notamment de changement de plan, de fondu enchainé et de son contraste avec la coupe qui peut être plus ou moins brutale. On ne peut pas fondre deux mots, deux phrases ensemble, mais on peut créer, une impression de fondu à partir de procédés multiples et toujours à inventer.

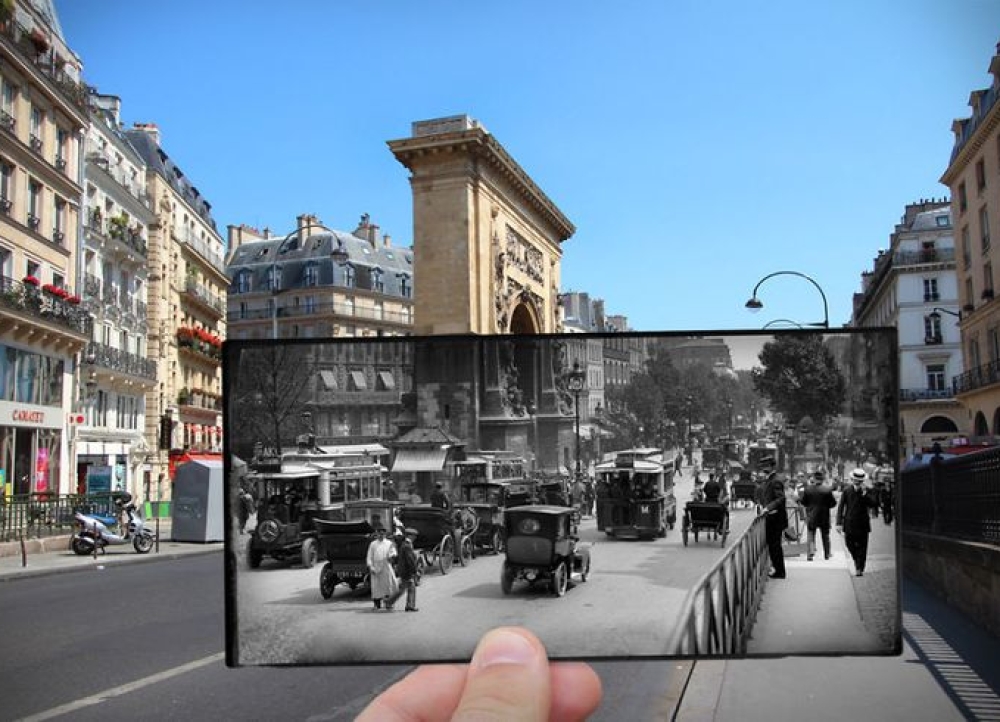

Passé et présent se tissent ensemble comme dans un film où les images de l’un et de l’autre alterneraient par coupures ou fondus enchainés. Comment se fait cette incursion ? Glissement, rebond sur une chose ou sur un mot, superposition, associations d’idées… les moyens et les formes que peuvent prendre ce "montage" sont nombreux.

Le fondu peut, par exemple, se faire à partir des sensations (odeur, vision d’un support matériel inclu dans la scène tels que objet, élément du paysage, décor, visage, élément météorologique…. Le passé s’invite dans le présent, les temps s’emmêlent, peuvent se rejoindre, sans aller forcément jusqu'au fantastique ou l’hallucination. Les temps passés s'inscrivent dans l’espace du temps en train de se dérouler telle cette étoile que nous voyons dans le ciel alors qu’elle est « éteinte » depuis longtemps.

Dans ce type de construction, la scène racontée se nourrit des incursions du passé sans que l’on en perde le fil, elle reste la trame du texte enrichie d'éléments biographiques, de traits de la personnalité, de la sensibilité du personnage...

Dans ce type de construction, la scène racontée se nourrit des incursions du passé sans que l’on en perde le fil, elle reste la trame du texte enrichie d'éléments biographiques, de traits de la personnalité, de la sensibilité du personnage...

Découvrr d'autres exemples sur le blog