La notion de punctum chez Roland Barthes

La notion de punctum chez Roland Barthes est développée dans son ouvrage La Chambre claire : Note sur la photographie publié en 1980. Barthes y explore l'essence de la photographie à travers une analyse phénoménologique (la photo telle qu'elle apparait à la conscience qui la regarde) et originale distinguant notamment deux éléments clés qui influenceraient la réception d'une image par le spectateur : le studium et le punctum.

Le punctum désigne un détail spécifique dans une photographie qui provoque, chez celui qui découvre la photo, une réaction émotionnelle souvent inattendue. Il s'agit d'un élément qui "poignarde", "perce" ou "blesse" (au sens figuré) et crée une connexion intime et subjective avec l'image.

Barthes définit le punctum comme un "détail" qui attire l'attention du spectateur et qui a un impact déterminant sur sa réaction globale à la photographie. Il cherche un terme pour décrire "cette blessure, cette piqûre, cette marque faite par un instrument pointu", et il opte pour punctum, mot latin signifiant un point ou une perforation. Ce détail n'est pas nécessairement central ou intentionnel de la part du photographe ; il est souvent accidentel, "non codé" (c'est-à-dire qu'il ne relève pas d'un système symbolique reconnaissable ou structuré), et il émerge comme un "éclair inattendu" qui établit une relation directe et puissante entre le spectateur et un signifiant particulier dans l'image.

Le punctum est subjectif par essence : ce qui perce une personne peut laisser une autre indifférente. Il s'agit souvent d'un "objet partiel" – un élément mineur comme un geste, un accessoire ou une expression – mais suffisamment puissant pour susciter une réponse profonde, émotionnelle ou mémorielle. Barthes insiste sur le fait que le punctum ajoute une "valeur supérieure" à la photographie, non pas par une appréciation générale, mais par une expérience personnelle qui transcende le culturel ou le social. Ainsi le spectateur peut s'entêter sur un détail que la bienséance déconseillerait de regarder avec insistance.

Dans le contexte plus large de la photographie, Barthes note que chaque image émane de façon naturelle de la réalité capturée, mais le punctum échappe au contrôle du photographe et opère comme un accident qui "blesse" le spectateur instantanément et peut être l'objet d'une réflexion ultérieure. Il relève de l'ordre de l'affectif et du personnel, et peut générer une pause, une immobilisation du regard, forçant le spectateur à s'engager dans son observation. Barthes le décrit comme appartenant à "l'ordre de l'aimer" (par opposition au simple "aimer bien"), soulignant son intensité émotionnelle dans un monde saturé d'images où les photographies contemporaines risquent de diluer cette piqûre.

La notion de studium chez Roland Barthes

Pour bien comprendre le punctum, il est essentiel de le distinguer du studium, l'autre pôle de l'analyse barthesienne de la photographie. Le studium, c'est l'appréciation générale, sociale et culturelle de l'image : c'est l'intérêt pour les "figures, les visages, les gestes, les décors, les actions" qui composent la photographie. Il s'agit d'une forme de recherche et de découverte d'informations où le spectateur explore les intentions du photographe (qui "limite, cadre et perspective" le monde) et s'informe sur des scènes historiques, journalistiques ou personnelles. Le studium est toujours "codé" – il repose sur des conventions culturelles, narratives ou symboliques – et il relève de l'ordre du "liking" (aimer bien), une curiosité polie et informée à l'opposé de l'engagement émotionnel suscité par le punctum.

Nous retrouvons ici le fait que le punctum est "non codé" c'est-à-dire accidentel et personnel : il transcende le cadre culturel pour toucher l'individuel. Tandis que le studium invite à une étude ou une reconnaissance collective (par exemple, apprécier une photo pour son contexte historique), le punctum est une "blessure" qui surgit inopinément et dont le sens n'est révélé qu'après coup. Barthes souligne que le studium attire l'attention sur le récit global ou le contexte, alors que le punctum est un détail qui "pointe" et qui blesse, créant une expérience unique et non reproductible.

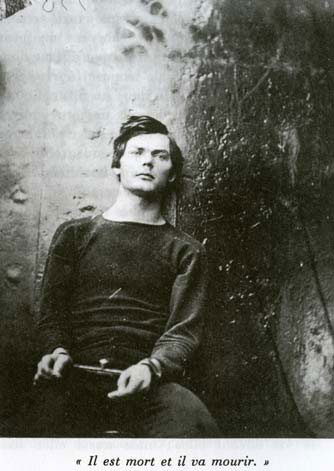

Barthes illustre le punctum à travers plusieurs analyses de photographies, montrant comment un détail peut transformer l'expérience du spectateur :

- Portrait de Lewis Payne (Alexander Gardner, 1865).

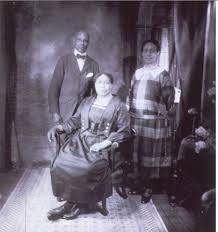

Dans cette photo d'une famille afro-américaine, le studium, c'est la scène familiale globale, connotant respectabilité et effort social. Le punctum émerge de détails comme les "escarpins à bride" portés par la femme aux bras croisés, ou la "ceinture portée bas", qui évoquent pour Barthes une émotion liée à la conformité, à la vie familiale et à l'ascension sociale.

Un autre punctum pourrait être la façon dont le tapis suit parallèlement les carreaux, symbolisant la fierté du foyer.

- Enfants à Little Italy (William Klein, 1954)

Dans cette photographie d'enfants prise dnas les rues de New York, Roland Barthes est touché par les "mauvaises dents" d'un garçon – un détail qu'il qualifie d'"ill-bred" (mal élevé), car il est inapproprié d'insister sur ce type de détail, mais qui le blesse personnellement et malgré tout, accroche son regard. C'est là, sur ce puctum des dents irrégulières, qu'il fixe son attention.

Ces exemples montrent que le punctum est idiosyncratique : il dépend du vécu du spectateur et peut varier d'une personne à l'autre. Il n'est pas imposé par l'image elle-même, mais surgit de l'interaction subjective.

Le punctum est chez Roland Barthes une notion clé pour comprendre comment la photographie dépasse le visible pour toucher l'intime, marquant une rupture avec les approches sémiotiques traditionnelles au profit d'une phénoménologie de l'affect.

Cette idée de punctum a influencé de nombreux théoriciens de l'image et reste centrale dans les études photographiques contemporaines.

Remarque : une approche sémiotique consiste à examiner la photographie en y repérant des signes et des symboles ainsi que leur signification en les recoupant avec leur usage dans d'autres contextes humains. Cela peut se faire notamment en cherchant dénotations et connotations, en repérant des symboles, des marqueurs sociaux ou historiques.

Pour lire La Chambre Claire de Roland Barthes en PDF.